通常のレッスンですとフルートの基本的な奏法の技術向上を目指しています。

さらに講師とのフルート二重奏やピアノ伴奏での演奏を取り入れ、アンサンブルを学んでいきます。

学校などの合奏団体に所属している方は、オーケストラのフルートパートのレッスンや吹奏楽のフルートパートのレッスンを希望されることもあり、そちらも普段のレッスンの中でおこなっています。

合奏でフルートを吹くのはソロや少人数で演奏するとは違った難しさがあると思います。

いくつか挙げてみると

・指揮者がいる

・休みが多い

・いろんな人と合わせる

こんなことが思いつきます。

<指揮者がいる>

指揮者は合奏をまとめる役割を担っています。

演奏者たちはその指揮者の思い描く音楽に合わせて演奏をしていきます。

もしかしたら演奏者が思っているより速いかもしれませんし、すごく小さな音調を要求されるかもしれません。

<休みが多い>

合奏では「フルートの音が欲しい」ところだけに音符が書かれていますので、ソロなどに比べると休み(休符)がとても多いです。

意外と、音符がたくさんあって吹きっぱなしのほうが演奏するタイミングは掴みやすいように思います。

合奏では一度見失うと取り戻すのが大変・・・だったりします。

<いろんな人と合わせる>

合奏の中ではいろんな組み合わせでのアンサンブルがありあます。

木管楽器、金管楽器、弦楽器、打楽器とひとつひとつ名前を出してはきりがありません。

その中から2本で吹いたり、3本、4本と吹く人数も楽器の種類も様々です。

さらには木管全員で!とか管楽器全員で!なんて場面もありますし、合奏の全員で演奏するところもあります。

その中の1パートとしてフルートがどのように吹いていくか考えなければなりません。

・・・と、合奏の中ではソロとは違ったことをいろいろ考えていかなければならず、それらを意識した練習が必要になります。

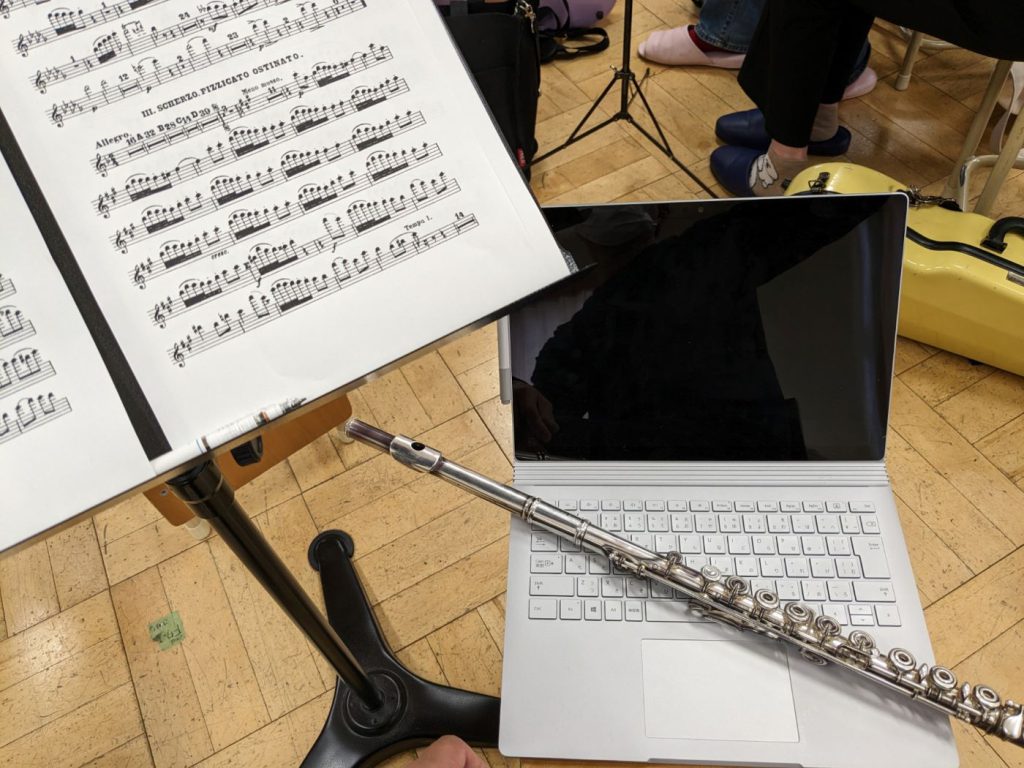

私自身は楽団に所属していませんので、あまり合奏で吹くことはないのですが、先日は某オーケストラの指揮者練習に混ぜてもらいフルートを吹いてきました。

フルートの席から指揮者を見ながら吹くのは久しぶりで、なかなか上手くいかないところもたくさんありました。

だからこそ学べることもたくさんありました。

今回の学びや気づきを生徒さんたちやに伝えたり、合奏指導に生かしていければいいなと思います。