「ドの音を出してください」

こう言われたら何の音を出すでしょうか。

そんなの「ド」に決まってるじゃないか、そう思うことでしょう。

ピアノの人は鍵盤の「ド」を弾き、フルートの人は「ド」の指で音を出します。

ここまでは何の問題もありませんが、そこにトランペットやクラリネット、サックスといった『移調楽器』が加わると少しややこしいことが起きます。

例えばトランペットで「ド」を吹くと、ピアノにとっては「シ♭」の音が出てしまいます。クラリネットは同じく「シ♭」が出ます。

アルトサックスは「ミ♭」が出ます。

このように、実は楽器によって「ド」の音は違う場合があります。

演奏楽器によって『音名(楽譜に書いてある音の名前)』と『実音(実際に出てくる音)』はそれぞれ違うものなのです。

普段ピアノだけ演奏していて他の楽器の人と演奏はしない、という人には特に考えなくてもいいことです。

でも、いろんな楽器と演奏する吹奏楽やオーケストラといった合奏をする方、木管五重奏などのいろんな楽器と演奏する方には是非知っていてもらいたいことです。

前置きが長くなりましたが、音には名前がついています。

オーケストラがチューニングで使う音は『A(アー)』です。

ピアノの「ド」の音は『C(ツェー)』です。

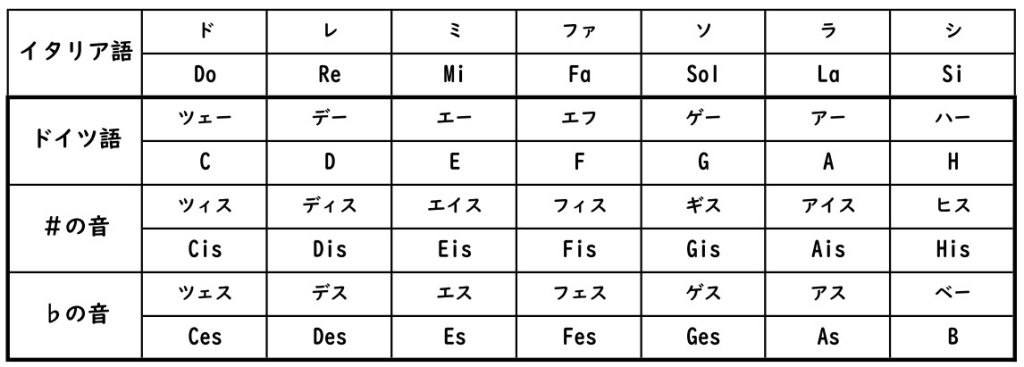

通常楽譜を読むときはイタリア音名の「ド、レ、ミ・・・」を使用し、実際に出る音はドイツ音名の「ツェー、デー、エー・・・」を使用します。

これを知っていると例えばCメジャーの和音(ピアノのドミソ)を出したい場合

「C(ツェー)、E(エー)、G(ゲー)の音を出して」

と言えば伝わります。

ピアノ奏者やフルート奏者は「ドミソ」と思うし、トランペット奏者は「レファ♯ラ」と思い、アルトサックスは「ラド♯ミ」と思います。

それをいちいち

「ピアノの人はドミソで、トランペットとクラリネットの人はレファ♯ラで~」

なんて言っていては時間がかかってしまいます。

効率良く時間を使い、音楽を勉強して楽しんでいくためには必要な知識だと思いますので是非少しずつ覚えていってもらいたいです。